原発「県民投票」 自民党等が反対し否決される ~知事の言う「信を問う」手段も示されず~

新潟県議会は18日の本会議で、柏崎刈羽原発の再稼働を問う県民投票条例案を賛成少数で否決しました。議会に先立ち、花角県知事は「二者択一の選択肢では、県民の多様な意見を把握できない」との意見をつけて臨時県議会に提出していました。

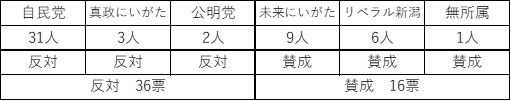

(反対・賛成票の内わけは以下のとおりです)

結果を受け、14万3196筆の署名を集め直接請求を行った「決める会」は、以下のようにコメントしました。「有権者の原発再稼働に関する意思決定の機会を奪われ、有効な代替策も示されなかったことは残念。運動を通じて高まった全県・全国的議論と関心を今後につなげていく」と。

新潟民医連では2か月という短期間ではありましたが、414人の職員が受任者となり、2092筆を集めました。否決はされましたが、この運動によって原発について一人ひとりが自分ごととして考えるきっかけになったことは意義深いものと思います。

(4/16臨時県議会初日の傍聴で心に残った事)

私は臨時県議会の初日を傍聴しました。そこで署名を集めた代表者の意見陳述が非常に印象に残っているので紹介します。ある大学生は、「未来世代からの観点」ということで発言がありました。「私たちが望む県民投票を否決し、もし事故が起こったら、議員の皆さんは未来世代に責任を持てるのでしょうか…」、もう一人の大学生からは、「県民投票そのものが、県民の学びになる、原発事故の不利益はそこに住む住民が不利益を受けるものであり、再稼働を決める権利がないのは不条理である。議員の皆さんが自分たちの声を聴いてくれるのかをしっかりと見届けたい…」というものでした。そして大学の先生は、こうも陳述しています。「若者が再稼働について考えている。多くの若者が署名をしてくれた。彼らは大人を信じている。それにどう応えるかを決める議会になる」と。

議会の出した結論は、県民投票の否決というものでした。しかも、県民投票に代わる代替案も示さずに。政治に対する無関心が広がっています。それはこういった為政者側の態度にあるのではないでしょうか…。

お知らせ一覧へ